|

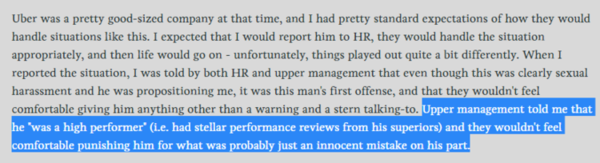

Uber 又一次成为了风口浪尖的公司——这一次不是因为融资,也不是新产品和技术,更不是市场、法律和政策动向,而是一桩公司内部的道德丑闻。 一位名叫苏珊·福勒 (Susan J. Fowler) 的工程师,在刚刚入职 Uber 第一天,就在公司内部聊天里被一位技术经理骚扰了。“他的言语太直白了,就是想要和我做爱。我立刻把聊天截了图举报给 HR。”她说。 但接下来发生的事情,让福勒感到更加意外和无法理解:尽管 Uber HR 可以认定经理言语明确属于性骚扰,但由于以骚扰者的业绩突出 (high performer),公司将不会处理,更别提公开处理此事。而且念在该人属于“初犯”,Uber 将只做个人警告和谈话处理。

反而对于受害者,Uber 却给予了像是威胁一样的答复。他们给了福勒两条路选:要么换团队,要么继续留在本团队。如果她选择留在本团队,但如果因为举报的事经理年底给她打差评,公司也不会干预,因为“选择的权利已经给过她了”…… 面对这样的选择,福勒无奈离开了这个本来非常适合她、但已经在事实上让她不可能呆下去的职位,加入了另外一个团队。 后来在工作中,福勒认识了更多曾被那个经理骚扰过的 Uber 女性职员,发现每次当她们向 HR 举报的时候,HR 给的答复都和给自己的一模一样——很明显,因为该人的绩效突出,管理人员选择包庇和纵容他。尽管这名经理后来离开了公司,福勒和她集结起来的其他女员工,仍然对 Uber 感到极度失望: 我很幸运能和湾区最优秀的工程师一起工作。在公司组织一片混乱中我们仍能做出不少很棒的东西。我们热爱工作,热爱挑战,努力维持着疯狂的 Uber 机器的运转。我们一起找到方法去克服几周一变的组织架构、OKR 绩效考核、被取消的项目和不可能的截止线。我们帮助彼此保持清醒,atv,让庞大的 Uber 生态继续运转,告诉彼此情况会变好的。 但情况并没有变好。 在这件事情之后,更多的不公扑面而来:尽管每次绩效考评都是优秀,她的内部转职申请却一直被拒;她去询问原因,上级却声称她在工作之外的事情上有态度问题,工作上和技术上没有“上进心”;她的上级甚至在考评出炉之后,又把好评修改为差评,单纯为了阻止她内部转职,以维持自己团队的“女性工程师”比例。这个举动导致她无法申请斯坦福大学的一个教学项目(因为项目是 Uber 赞助的,只有好评员工能去。) “我写过一本 O’Reilly 发行的书(编者注:O’Reilly 是欧美最著名的技术类书籍发行商),在各种技术大会上演讲,我还要怎么证明我的上进心?”福特愤怒的说。

福勒和她撰写的技术书籍 福勒说她在 Uber 工作的团队本来有 25% 的员工是女性,当她想要内部转职的时候,这个比例已经跌到了 6%,“女员工都想要转职,那些被拒的就干脆辞职了。组织上一团混乱,而且公司还有严重的性别歧视。”她说。 福勒最终也选择了离开,加入另外一家科技公司。她随后写了一篇博客文章,把自己在 Uber 工作时遭受的种种不公待遇,包括性骚扰、被乱改评级等等,来了个大曝光。可以说,她揭露的 Uber 亮眼业绩下糟糕的公司文化,在硅谷引发了一场地震。 这起事件,再加上 Uber 过往的“劣迹”,让人们不禁对 Uber 的企业文化打上了一个巨大的问号:它对业绩过分关注、对效率至上的崇尚,是否已经带来了严重的功利主义,让它对平等、尊重和人文关怀的重视反而不再重视? 2014 年,Uber CEO 特拉维斯·卡拉尼克 (Travis Kalanick) 接受 GQ 杂志采访时,透露过自己给公司起的一个别名 “Boober”,因为身为这家公司的创始人,自己特别受女性欢迎。而这个词将女性物化成胸部,放在今天,应该属于典型的直男癌词汇吧。 同年,Uber 在法国巴黎举行推广活动,用性感女司机的图片当作噱头吸引用户注册,引发了欧美女性团体和社区的抗议。女性科技记者,科技新闻网站 Pando 创始人萨拉·雷茜 (Sarah Lacy)撰文批评此事,称 Uber 公司内部一直就有这样一种“混蛋文化” (asshole culture)。 来自媒体的监督并没有刺激 Uber 的高管做出任何的改善。相反,该公司当时的高级副总裁埃米尔·麦克 (Emil Michael) 私下开玩笑,要悬赏 100 万美元找狗仔曝光那些反 Uber 记者的私生活。结果这个玩笑的录音被曝光出来,再次引发媒体行业对 Uber 的声讨。 (责任编辑:本港台直播) |